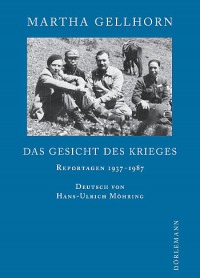

Menschen | Martha Gellhorn: Das Gesicht des Krieges

Sie war die Kriegsreporterin des letzten Jahrhunderts – Martha Gellhorn, Amerikanerin, links, intellektuell und auch noch schön. Was – und vor allem wie – sie erzählt aus fünfzig Jahren Krieg, das ist auch im neuen Jahrhundert dringend nötige Aufklärung, gerade für deutsch(sprachig)e Leser. Der Züricher Dörlemann-Verlag hat sie jetzt wieder zugänglich gemacht: Das Gesicht des Krieges. Reportagen 1937-1987. Von PIEKE BIERMANN

Sie ist auf dem dritten Lazarettschiff, das im Juni 1944 mit der riesigen Invasionsflotte der westlichen Alliierten von England über den Kanal setzt, und hofft, dass es ohne Beschuss durchkommt. Im Gegensatz zu den beiden davor. Das Schiff ist »so weiß, daß es wehtat«, und hat »nicht einmal eine Pistole an Bord«. Es ist D-Day am Omaha Beach. Die Invasion der Normandie hat begonnen. Der Anfang vom Ende des Zweiten Weltkriegs. Und sie will dabei sein. Sie muss.

Sie ist auf dem dritten Lazarettschiff, das im Juni 1944 mit der riesigen Invasionsflotte der westlichen Alliierten von England über den Kanal setzt, und hofft, dass es ohne Beschuss durchkommt. Im Gegensatz zu den beiden davor. Das Schiff ist »so weiß, daß es wehtat«, und hat »nicht einmal eine Pistole an Bord«. Es ist D-Day am Omaha Beach. Die Invasion der Normandie hat begonnen. Der Anfang vom Ende des Zweiten Weltkriegs. Und sie will dabei sein. Sie muss.

Illusionen über Bord

Martha Gellhorn hat sich da längst einen Namen gemacht. Die Frau kann schreiben wie wenige. Geboren 1908 in St. Louis, Missouri, und in eine liberale Familie mit deutsch-jüdischen Wurzeln. Der Vater Gynäkologe, die Mutter Absolventin von Bryn Mawr – einem der als Seven Sisters berühmten Colleges, in denen Frauenbildung als Emanzipationspraxis begriffen wurde – und seitdem befreundet mit Eleanor Roosevelt. Letzteres trägt Tochter Martha den Auftrag ein, für die Regierung von Mr. Roosevelt über Arme-Leute-Viertel und die Wirkungen seines New Deal zu berichten. Sie weiß da längst, dass sie schreiben und die Welt mit eigenen Augen sehen will, und geht 1930 nach Paris, mit 28 Jahren. Von da fährt sie unter anderem mit französischen Freunden 1934 nach Deutschland und beobachtet früher als die meisten Kollegen, was sich dort zusammenbraut. 1937 berichtet sie für das amerikanische Magazin Collier’s Weekly aus dem spanischen Bürgerkrieg. Es ist ihr erster Krieg, und sie verliert ihre erste Illusion: den ahnungslos-treuherzigen Pazifismus der bleeding hearts. Es ist auch ihr Jahrhundert, das mit dem alle Vorstellungskraft sprengenden Ersten Weltkrieg begonnene Jahrhundert der Gewalt. Aus der Auslandskorrespondentin wird eine, nein: die Kriegsreporterin. Fast fünfzig Jahre lang wird sie Kriege in aller Welt covern, und sehr schnell verliert sie dabei ihre zweite Illusion: Dass sorgfältiger, wahrhaftiger Journalismus viel bewirken kann.

Kriegsdienste

Trotzdem nennt sie sich spöttisch »Kriegsgewinnlerin«. »Ich kam immer mit heiler Haut davon und wurde dafür bezahlt, meine Zeit mit großartigen Menschen zu verbringen.« Die Menschen sind Soldaten, aber nicht nur. Sie begleitet britische Jagdbomber beim Nachteinsatz, ist in den Schlachten um Monte Cassino und die Ardennen und schließlich bei der Befreiung von Dachau dabei. Ihr Dabeisein ist wörtlich gemeint. Für jenes Lazarettschiff am Omaha Beach zum Beispiel hat sie sich dienstverpflichten lassen. Sie schleppt Tragen mit, schneidet Verwundeten Kleider vom Leib, hält ihnen die Zigarette an die Lippen, lernt ihre Gesichter und Geschichten kennen.

Radikal subjektiv

Sie hat das Gespür der Schriftstellerin für Unscheinbares, das andere – die männlichen Kollegen – nicht mitkriegen, und einen scharfen Blick für alles von Kriegslärm und -geschrei überdröhnte Zivile. Das heißt, sie sieht sich ebenso genau im jeweiligen Hinterland um. Sie ist in einem Maß embedded, manchmal sogar im wörtlichen Sinn, das heutige Medientheoretiker mit Naserümpfen quittieren würden. Sie hält »Distanz« und »Objektivität« für leere Hülsen und entwickelt ihren eigenen Stil als krasses Gegenprogramm: so nahe dran wie irgend möglich, so radikal subjektiv wie akribisch informiert, getränkt mit klugem Witz, mit tiefer Sympathie und Empathie und mit unbändigem Zorn. Sie ist schonungslos, auch sich selbst gegenüber. Sie hat offensichtlich keinen Drang, sich als Frau – die obendrein auch noch schön ist – zu verleugnen, und kann gleichzeitig ohne innere Verrenkungen mitfühlen mit Soldaten, die zu ihrer Zeit alle Männer sind. Kaum vorstellbar, dass Martha Gellhorn heutzutage Platz in Magazinen fände. Außer im New Yorker, vielleicht.

Wider die Ahnungslosigkeit

So berichtet sie aus Finnland, China, Java, Vietnam, Israel, Zentralamerika, von kleineren Scharmützeln und großen, grausamen bewaffneten Auseinandersetzungen. So setzt sie sich selbst einer Moralkrise aus, denn in Vietnam kommt sie als Amerikanerin zum ersten Mal »von der anderen Seite«, gehört sie nicht automatisch zu »den Guten«. Und so zeichnet sie nach und nach Das Gesicht des Krieges und stellt bei dessen Betrachten so uneitel wie illusionslos fest: »Krieg ist immer schlimmer, als ich beschreiben kann, immer.« Gewiss, seit 1988, als die Sammlung im Original erschien, haben sich wieder ein paar der Gesichtszüge verändert. Trotzdem kommen Martha Gellhorns Reportagen gerade zum richtigen Zeitpunkt, zumindest für Deutschland. Denn dieses Land ist wieder im Krieg und hat so gefährlich wenig Ahnung vom Krieg.

| PIEKE BIERMANN

Eine erste Version dieser Rezension wurde am 28. August 2012 bei Deutschlandradio Kultur veröffentlicht.

Titelangaben:

Martha Gellhorn: Das Gesicht des Krieges. Reportagen 1937-1987

Deutsch von Hans-Ulrich Möhring

(The Face of War, 1988)

Zürich: Dörlemann 2012. 576 Seiten. 24,90 Euro

Reinschauen

Leseprobe